Was Jugendliche und Erwachsene über Social Media denken[1]

Das ifo[2] Bildungsbarometer 2025 befragt dazu nicht nur die erwachsene Bevölkerung in Deutschland, sondern auch Jugendliche von 14 bis 17 Jahren.

Einige Befunde des ifo Bildungsbarometers 2025

Textauswahl durch Schulforum Berlin

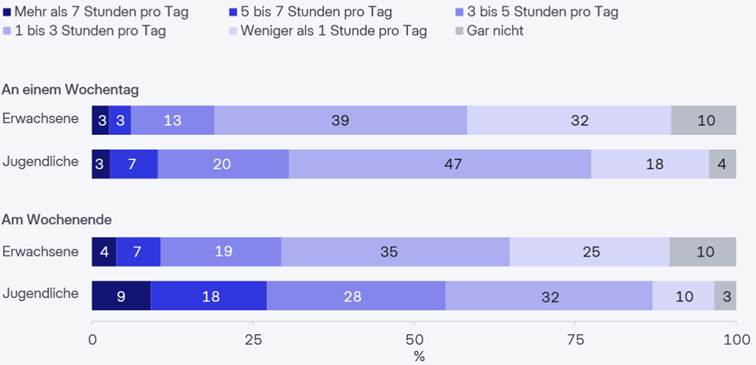

Frage: Wieviel Zeit verbringen die Deutschen mit Social Media?[3]

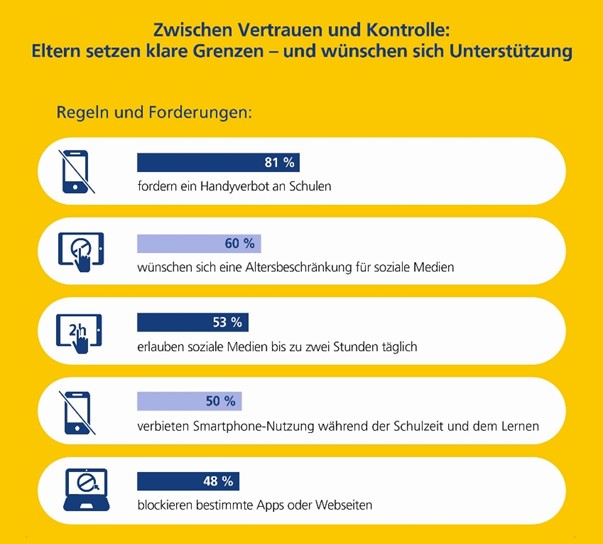

90% der Erwachsenen und 96 % der Jugendlichen geben an, unter der Woche täglich Social Media privat zu nutzen, 58% der Erwachsenen und 78% der Jugendlichen sogar mehr als eine Stunde. Am Wochenende steigt die Nutzungsdauer beider Gruppen.

Abb. 1, S. 40. Mit „KLICK“ auf das Bild wird es vergrößert.

Social Media für das Posten eigener Inhalte, z. B. von Bildern oder Videos zu verwenden, geben insgesamt 63 % der Jugendlichen und 54 % der Erwachsenen an. 37 % der Jugendlichen und 46 % der Erwachsenen machen dies nie oder fast nie.

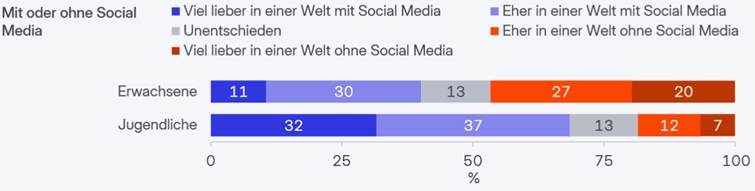

Frage: Würden die Deutschen lieber in einer Welt mit oder ohne Social Media leben?[4]

Trotz der hohen Nutzungszahlen würde eine relative Mehrheit von 47 % der Erwachsenen lieber in einer Welt ohne Social Media leben, 41% hingegen lieber mit Social Media. Über zwei Drittel (69 %) der Jugendlichen geben hingegen an, lieber in einer Welt mit Social Media zu leben, lediglich 19 % wollen lieber in einer Welt ohne Social Media leben.

Abb. 4, S. 42. Mit „KLICK“ auf das Bild wird es vergrößert.

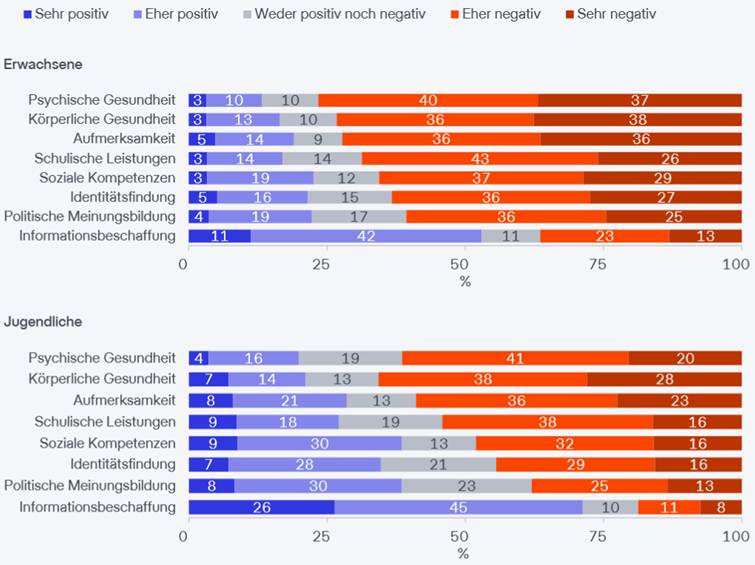

Frage: Wie beeinflussen Social Media Kinder und Jugendliche nach Meinung der Deutschen?[5]

Sowohl Erwachsene als auch Jugendliche nehmen deutliche negative Auswirkungen der Social-Media-Nutzung auf Kinder und Jugendliche wahr: 77 % der Erwachsenen und 61 % der Jugendlichen glauben an einen schlechten Einfluss auf die psychische Gesundheit durch Social Media, bei der körperlichen Gesundheit sind es 73 bzw. 66 %. Auch die Aufmerksamkeit und die schulischen Leistungen leiden nach Ansicht der Befragten. Einzig bei der Informationsbeschaffung glauben die Befragten mehrheitlich an eine positive Auswirkung (Erwachsene: 53 %, Jugendliche: 71 %).

Abb. 7, S. 45. Mit „KLICK“ auf das Bild wird es vergrößert.

Eine überwältigende Mehrheit der Erwachsenen (87 %) ist der Meinung, dass Social Media Nachteile für Kinder von 0 – 13 Jahren bringt. Ganze 65 % nehmen sogar deutliche Nachteile wahr. Auch eine klare Mehrheit der Jugendlichen (77 %) glaubt an Nachteile durch Social Media für Kinder.[6]

Frage: Sind die Deutschen für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren? [7]

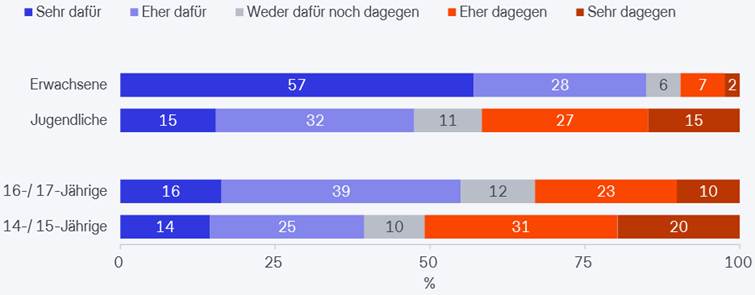

Bei der Befragung befürwortet eine überwältigende Mehrheit von 85% der erwachsenen Bevölkerung, dass alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland erst ab 16 Jahren einen Social-Media-Account erstellen dürfen.

Sogar unter den Jugendlichen spricht sich eine relative Mehrheit von 47 % für ein Mindestalter von 16 Jahren aus, 42 % sind dagegen.

Abb. 9, S. 47, Sind die Deutschen für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren? Mit „KLICK“ auf das Bild wird es vergrößert.

In Deutschland existiert momentan keine allgemeine, gesetzlich festgelegte Altersgrenze für Social Media. Die meisten Plattformen schreiben in ihren Nutzungsbedingungen ein Mindestalter von 13 Jahren fest, Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren benötigen in Deutschland eigentlich die Zustimmung ihrer Eltern. Wie oft diese Regelung in der Praxis jedoch umgangen wird, zeigt die KIM-Studie aus dem Jahr 2024[8]: Dort berichten nicht wenige der befragten 6- bis 13-Jährigen, verschiedene Social-Media-Plattformen mehrmals pro Woche zu nutzen (TikTok: 42 %, Instagram: 25 %, Snapchat: 21 %), obwohl diese Dienste für die Altersgruppe gemäß der Nutzungsbedingungen nicht zulässig sind.

Wir haben die deutsche Bevölkerung daher gefragt, ob sie dafür oder dagegen ist, dass alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland erst ab 16 Jahren einen Social-Media-Account erstellen dürfen. Unter der erwachsenen Bevölkerung zeigt sich ein starker Konsens: 85 % sind für diese Maßnahme, 57 % sogar sehr dafür (vgl. Abb. 9). Nur 10 % lehnen sie ab. Fragt man die Erwachsenen in einer offenen Frage, ab welchem Alter ihrer Meinung nach der Zugang zu sozialen Medien erlaubt sein soll, so sind 8 % für eine Erlaubnis ab 12 Jahren, 19 % ab 14 Jahren, 9 % ab 15 Jahren, 43 % ab 16 Jahren und 13 % sogar erst ab 18 Jahren.

Unter den Jugendlichen ist die Meinungslage hinsichtlich eines Social-Media-Mindestalters von 16 Jahren hingegen gespalten: Eine relative Mehrheit von 47 % ist dafür, 42 % sind dagegen (vgl. Abb. 9). Dies unterscheidet sich allerdings innerhalb der von uns befragten Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen: Die 16- und 17-Jährigen – die also von der Maßnahme nicht betroffen wären – sprechen sich mehrheitlich für das Social-Media-Mindestalter von 16 Jahren aus (55 %). Unter den 14- und 15-Jährigen, die das Mindestalter betreffen würde, ist die Mehrheit der Befragten dagegen (51 %), 39 % sind dafür. Selbst in der betroffenen Gruppe der Unter-16-Jährigen ist also ein deutlicher Anteil für eine Beschränkung von Social Media in der eigenen Altersgruppe.[9]

Seit 10. Dezember 2025 schreibt Australien mit digitalem Kinder- und Jugendschutz Geschichte. So dürfen Kinder und Jugendliche unter 16. Jahren in Australien keine eigenen Konten mehr auf vielen Sozial-Media-Plattformen besitzen. Betroffen sind zehn Dienste, darunter Instagram, Tiktok, Snapchat, Facebook, YouTube, X, Reddit und Twitch. Das Gesetz war bereits Ende 2024 verabschiedet worden und trat nun in Kraft. Betreibern von Plattformen wie TikTok und Instagram drohen Geldstrafen von bis zu 27 Millionen Euro, sollten sie keine „angemessenen Maßnahmen“ ergreifen.

Die Berliner Zeitung vom 15.12.2025 bringt in diesem Zusammenhang die Überschrift: CDU- und Grünen-Politiker sprechen sich für Social-Media-Verbot für Jugendliche aus.[10] Auch die deutsche Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien (CDU), kann sich solche Maßnahmen vorstellen.

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein in einer Zeitungsmeldung[11] vom 14.12.2025 wird eindeutiger in seiner Aussage:

„Wer jetzt weiterhin die Augen verschließt, gefährdet damit vorsätzlich die Zukunft unserer Kinder. Es ist unsere Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und klare gesetzliche Grenzen zu setzen. Ich kämpfe auf allen Ebenen dafür, dass unter 16-Jährige TikTok-frei und frei von Social Media aufwachsen können.“

In Deutschland sind Facobook und Instagram laut Nutzungsbedingungen offiziell ab 13 Jahren verfügbar. Vielfach sind die User aber deutlich jünger, da das Alter zwar abgefragt, die Angaben aber nicht überprüft werden – ebenso bei TikTok.

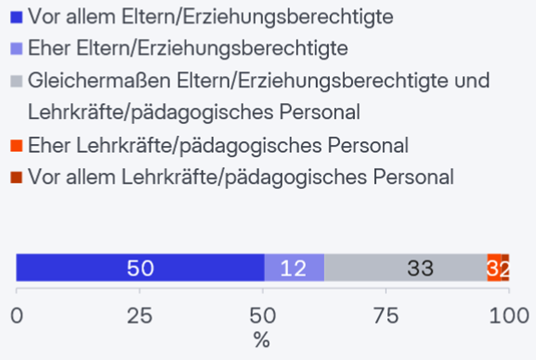

Frage: Wer sollte Kindern und Jugendlichen den verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien beibringen?[12]

Unabhängig von Altersbeschränkungen stellt sich generell die Frage, wer Kindern und Jugendlichen den verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien beibringen sollte. Die Meinung der erwachsenen Bevölkerung dazu ist eindeutig: Eine deutliche Mehrheit von 62 % sieht die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in der Pflicht, dieser Aufgabe nachzukommen. 33 % denken, dass Eltern bzw. Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte bzw. anderes pädagogisches Personal gleichermaßen die Verantwortung tragen sollten. Nur ein sehr kleiner Anteil von 5 % ist der Meinung, dass eher/vor allem die Lehrkräfte dies übernehmen sollten.

Liebe Eltern, liebe Politiker: Wann übernehmen Sie!

Beitrag als PDF-Datei

[1] ifo Bildungsbarometer 9. September 2025, https://www.ifo.de/fakten/2025-09-09/ifo-bildungsbarometer-2025, (18.12.2025)

Gesamtdokument mit weiteren Fragen: https://www.ifo.de/DocDL/sd-2025-09-wedel-etal-ifo-bildungsbarometer-2025.pdf (18.12.2025)

Siehe auch: Eine Mehrheit der Deutschen unterstützt Handyverbote an Schulen und eine Altersbeschränkung für die Nutzung Sozialer Medien. Auch viele Jugendliche wollen Grenzen, zeigt eine Umfrage des ifo-Instituts. https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/ifo-bildungsbarometer-102.html (18.12.2025)

[2] ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V., (ifo für Information und Forschung)

[3] Gesamtdokument mit weiteren Fragen: https://www.ifo.de/DocDL/sd-2025-09-wedel-etal-ifo-bildungsbarometer-2025.pdf, (18.12.2025), S. 40, Abb. 1

[6] S. 45

[8] KIM-Studie 2024, Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger, https://mpfs.de/app/uploads/2025/05/KIM-Studie-2024.pdf, (18.12.2025)

[9] S. 47-48, Abb. 9

[10] Berliner Zeitung, Katharina Heflik, 15.12.2025, CDU- und Grünen-Politiker sprechen sich für Social-Media-Verbot für Jugendliche aus. https://www.berliner-zeitung.de/news/cdu-und-gruenen-politiker-sprechen-sich-fuer-social-media-verbot-fuer-jugendliche-aus-li.10010219, (18.12.2025)

[11] Bild-Zeitungsmeldung, 14.12.2025, Spitzenpolitiker für Social-Media-Verbot bei Kindern, https://www.bild.de/politik/inland/tiktok-instagram-snapchat-spitzenpolitiker-fuer-verbot-bei-kindern-693e8336629fc38b106a3087, (18.12.2025)

[12] S. 47, Abb. 10